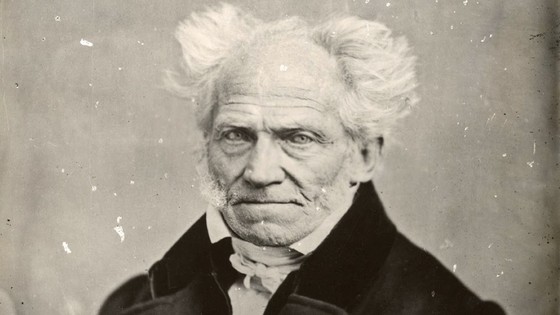

「読まずにすます」ということで、ショーペンハウアー、「読書について」を読みました。 過去の偉大な文学者や哲学者のような方たちがですね、残してきた名作をですね、読むことに最近ハマっているのですが、今回は「読書について」を読みましたと。

構成としては3つですね、「思索」、「著作と文体」、「読書について」の3部構成になっていて、 基本的には、「思索」及び「著作と文体」に文量が割かれているような文庫になっています。

翻訳されたのは1960年ですね、ショーペンハウアーはですね、物の言い方が皮肉がうまいような感じで書いていて、とても読んでいて、スカッとするというか、そういう感じになるのですけれども、「読書について」というところがやっぱり僕らが理解しておくべきところ、部分的には、だというふうに思っていて、彼が言うには、読書というのは結局他人の思考の生産物を我々は眺めているだけであって、 流行り者の読書は簡単に言うとクソであるというようなことを言っていますと。

そして、じゃあ何を読めばいいのかというと、ギリシャやローマの古典を読めというわけですね。 ギリシャやローマの古典は最後に書きますが、やっぱり良いものというのは伝わらないわけですよね。 良いものというのはどういうものが残るかというと、物事を書くことに本気である。 つまり、それがある意味では、それで金儲けを生じていないとか、売れようとしていないとか、そういう本たちだと僕は思っていて、 そういうものというのは普及するまで時間はかかるんだけれども、永遠に残り続ける、 永遠というか残りやすい傾向があると。

一方で、トレンド物は今も過去も勢いあるもののすぐになくなるというようなことが書いてあって、 僕たちは読むことをしないというのが結構大事かなというふうに、彼の考えを理解する上で大事なことかなというふうに思っています。 読むことをしないというのはとても面白くて、言葉遊び感も少しあるんですけれども、 やっぱりクソなものを読まないということですね。 僕たちの時間はとにかく限られているので、そういうことをショーペンハウアーで伝えたいような感じを僕は受け取っています。

ショーペンハウアーは、古代ギリシャ・ローマの古典を非常に重視していました。彼が特に推奨していた作品には以下のようなものがあります。

- プラトンの対話篇:特に「饗宴」、「パイドン」、「国家」など。ショーペンハウアーはプラトンの哲学を高く評価していました。

- アリストテレスの著作:「形而上学」、「ニコマコス倫理学」など。ショーペンハウアーはアリストテレスの論理学と倫理学に影響を受けました。

- ストア派の著作:セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスなど。ショーペンハウアーはストア派の倫理観や運命論に共感を示しています。

- ホメロスの叙事詩:「イリアス」と「オデュッセイア」。ショーペンハウアーはこれらの作品に描かれた悲劇性や英雄像に感銘を受けていました。

- ソフォクレスの悲劇:「オイディプス王」、「アンティゴネ」など。ショーペンハウアーは悲劇の本質を探求する上で、ソフォクレスの作品を重要視しました。

これらの古典作品は、ショーペンハウアーの思想形成に大きな影響を与えました。彼は生涯にわたってこれらの作品を読み返し、自身の哲学の基礎としたのです。ショーペンハウアーは、古典の知恵が現代にも通用すると考え、古典教育の重要性を説いていました。