僕たちは、言葉でコミュニケーションをしていないことについて、教科書にも必ず出てくる二葉亭四迷の「言文一致」も踏まえながら、書いてみたいというふうに思っています。「シェアしたがる真理」という宣伝会議から出ているちょっと昔の本を読みました。

そこにはですね、1個あったのが、僕ら今、SNSで、こういろんな人とコミュニケーションをしていると思いますが、例えば、「僕が渋谷にいる」ということをスクランブル交差点の写真をインスタグラムのストーリーにあげることで、僕は渋谷にいるということを一言も言ってないが、多くの人はきっと、僕が渋谷にいるということを理解してくれる。つまり、言葉というものを介さずにコミュニケーションが、ある意味では成立しているのかなというふうに思っています。

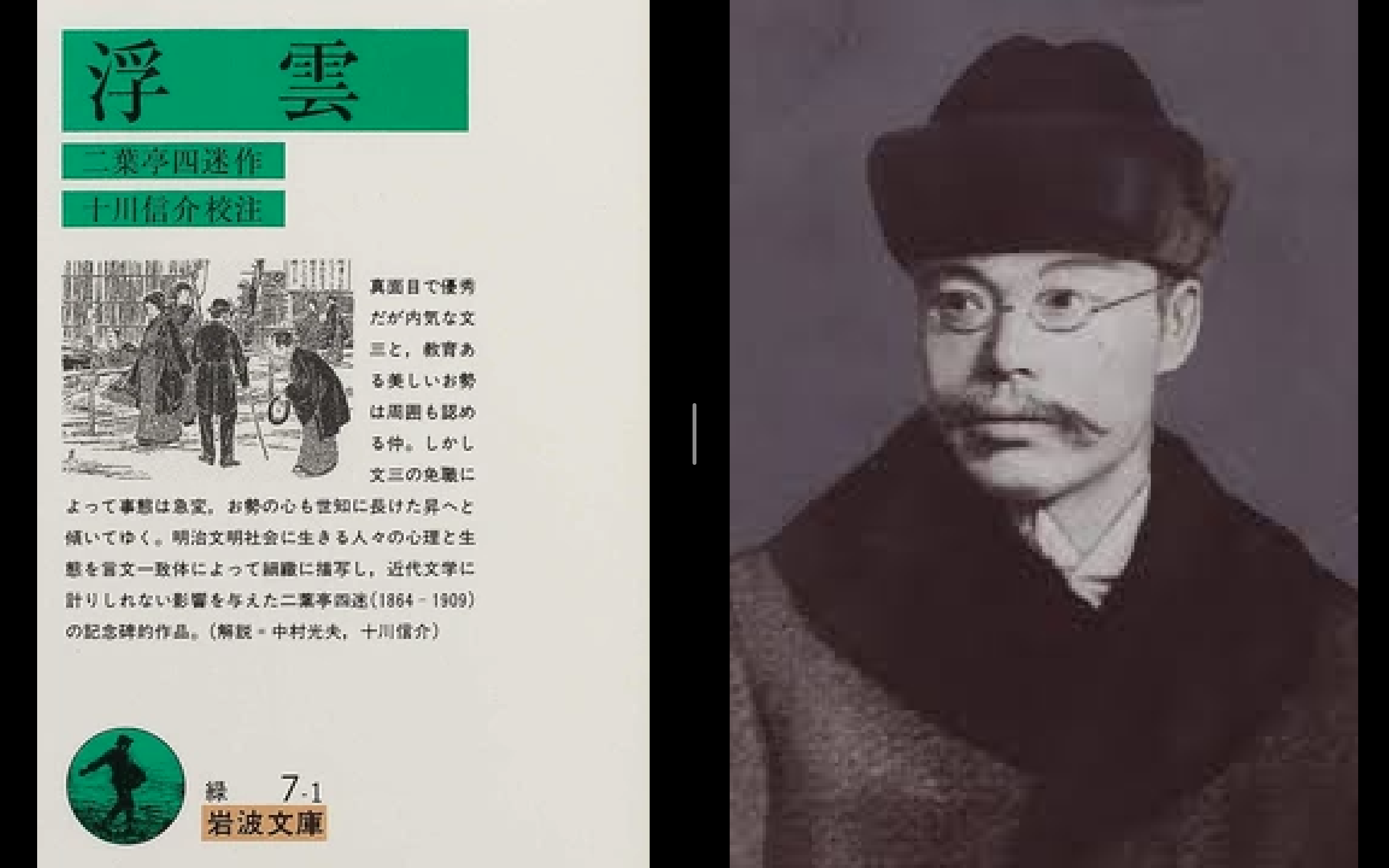

感情についても同様で、言葉がなくてもですね、絵文字で会話をバンバン続けていったりすると、結局そこに現れているのは絵文字という新しいコミュニケーションの形ですが、その伝わるということにおいては役割を果たしていると。つまり、明治時代にですね、それまで話す言葉と書く言葉がずれていた状態をですね、「言文一致」といって話し言葉と書き言葉を一致させるようなことを仕掛けた二葉亭四迷という、日本の近代文学の偉人がいますが、今はですね、本当に話す言葉も、書く言葉も、デジタルで使うコミュニケーション方法も違っていて、

僕たちって、実は、何かを伝えるときに、最近って結構言葉って使ってないんだなっていうふうに、いうことに納得をした話です。これは多分、まあ、どうでしょう。例えばネットのスラングなんかも、ちょっと当てはまりそうですが、やっぱりスラングは言葉の一部をちょっと変えたようなものなので、まだ言葉でコミュニケーションしているというふうに言うことができるかもしれないんですけれども、写真でコミュニケーションするとかっていうのは、やっぱり今の時代独特の、相手との会話の仕方なのかなっていうふうに、書いてあることに納得した話でございました。