少し久しぶりのブログですね。「賢さ」という概念は、例えば現代では何かの専門性を持っていたり、学生であれば試験のスコアが高いことなどを示す表現で、「賢さ」を相対的に持っている人を人々は「エリート」と呼ぶこともあります。私の観測する範囲では、エリートと呼ばれる人たちは、自らがエリートであることにそこそこの自己肯定感を持っていて、そして、例えば大学受験に代表されるような、引かれたシステムに対して、人より早く正確に適応し、その階段を上っていくというようなことに長けていると思っております。

それを表すかのように、東京大学や早稲田大学ではコンサルティングファームへの就職が非常に人気であり、コンサルティングファームでは実力主義とはいえど、僕はコンサルティングファームに行ったことはありませんが、「この程度のことができるようになればこのランク」というような階層が明らかであることは、ある意味では間違いないのかなと思っていて、階層が敷かれた中で自分が最大限努力することに長けているのがエリートかなと思っています。こういうシステム自体がエリートにとって魅力的であり、つまり、コンサルティングファームの中で位を上げていくということと、勉強をして偏差値を高く維持するということが本質的には似ているのかなと思っています。

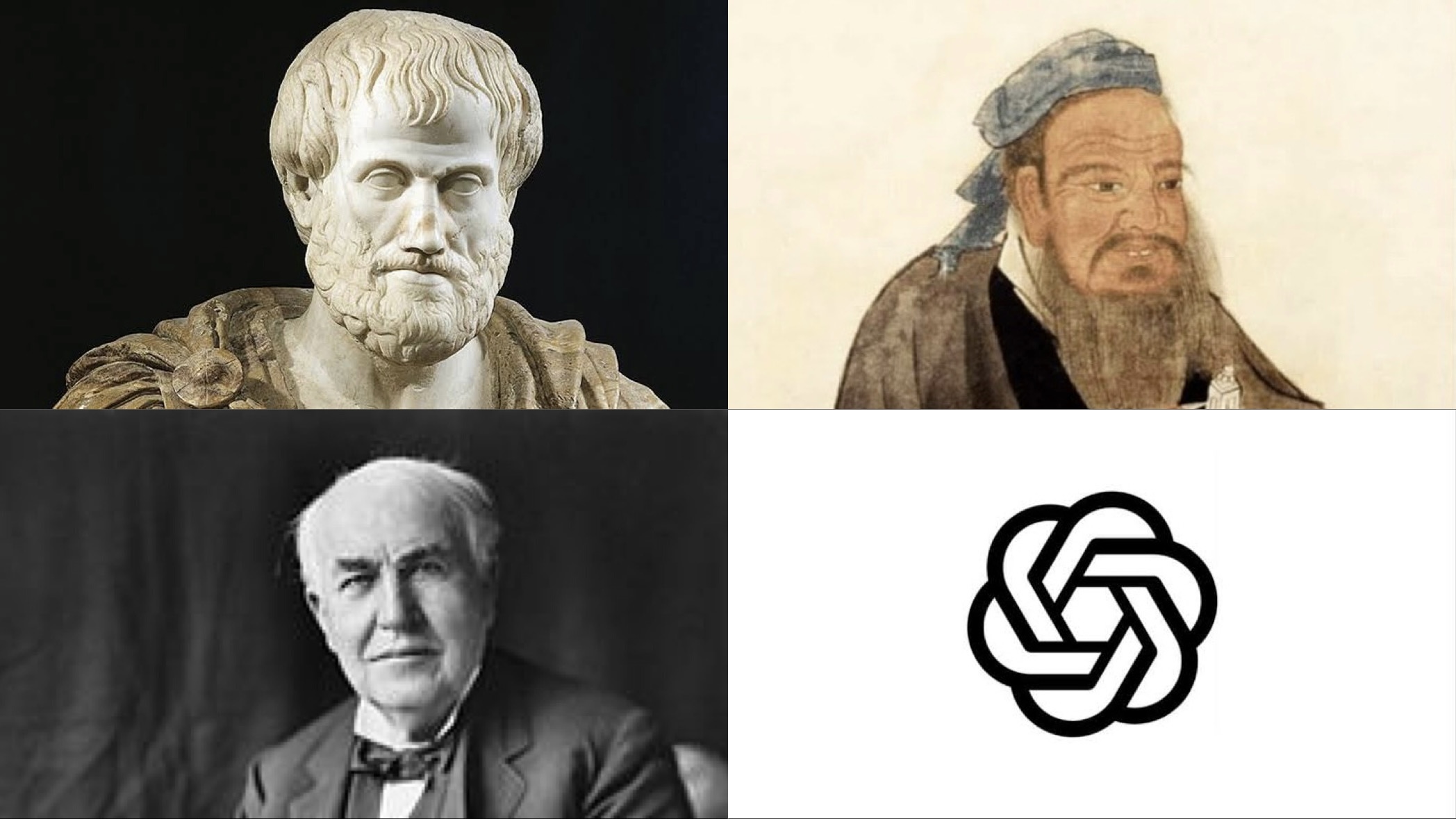

ちょっと余談だったので、この話は一旦ここで置いておいて、「賢さ」については、歴史を通じて多様な解釈がなされてきました。古代ギリシャのアリストテレスは、これを最も高貴な形の認知である知性(ヌース)として捉え、現実の理解を通じて真実を探究する能力と定義しました。中国の孔子は、道徳的な知恵としての「頭の良さ」を重視し、知識を人間関係や社会の調和にどう活かすかを重要視しました。また、アメリカの発明家トーマス・エジソンは、「天才とは1%のひらめきと99%の努力である」と述べ、創造性と持続的な努力の組み合わせを「頭の良さ」の定義としました。さらに、理論物理学者のアルベルト・アインシュタインは、「知識よりも想像力が重要だ」と強調し、新しいアイデアや理論を創造する能力を「頭の良さ」の本質と考えていました。

このように、「頭がいい」ことの価値が相対的に低下している現象について、より詳細に深く考察してみたいと思います。ChatGPTやGeminiのような先進的な技術が次々と登場し、この分野では急速に進化していることが観察されます。特に先週は、この技術の可能性について非常に満足できる週となり、新しい発見に対する興奮を覚えました。

具体的なデモンストレーションを目の当たりにして、AIが確かに人類の能力を超越したと感じる瞬間がありました。それは、AIの圧倒的な知性と情報処理能力が、個々の人間の持つキャパシティを軽々と超えるレベルに達しているためです。デモンストレーションでは、視覚的追随機能や感情表現の精度が向上していることも示されました。これらの進化は、技術の恐ろしいほどの進歩とも言えますが、内部の詳細は公開されていないため、全貌は不明です。また、OpenAIのセキュリティ責任者が昨日職を辞しており、何かしらの内部動向があることは明らかです。

それでも、私は知性の価値が時間とともに減少していくという考えに傾倒しています。多様な事象への深い理解や、それに基づく判断力があることは依然として価値があるとは言え、現代の技術環境においては、例えば右タブにGeminiが存在すれば、ほぼ何でも解決可能です。

私自身の経験からも、日常業務でのAI技術の活用は非常に高い効果を示しております。コーディングスキルが私にはないにも関わらず、Google Apps Scriptを使って、高度なコーディング作業を行い、それを実際のスプレッドシートで活用しています。かつては、Googleで情報を検索しながら少しずつコーディングを学んでいた時代もありましたが、現在では自然言語で単純な指示をするだけで、複雑なコードが生成され、それによってはるかに高い精度と効率でのアウトプットが可能になっています。

この変化は、ChatGPTやGeminiのような技術が私一人の知識を遥かに超え、24時間365日休まずに作業を行うことができるため、知性を持つと自認する人間の価値は急速に低下しています。未来において価値が高まる要素について考える際、その定義は一旦置いておくとしても、AIが自然に私たちの日常のインターフェースに組み込まれていくこの時代において、どれだけ迅速に適応できるかが非常に重要です。

例えば、Googleでプログラミングコードを調べるよりも、ChatGPTに依頼する方が遥かに迅速です。このような時代の到来を実感しながら、根性や従来型の勉強方法が、この新しい時代の流れに反しているという事実を深く感じています。