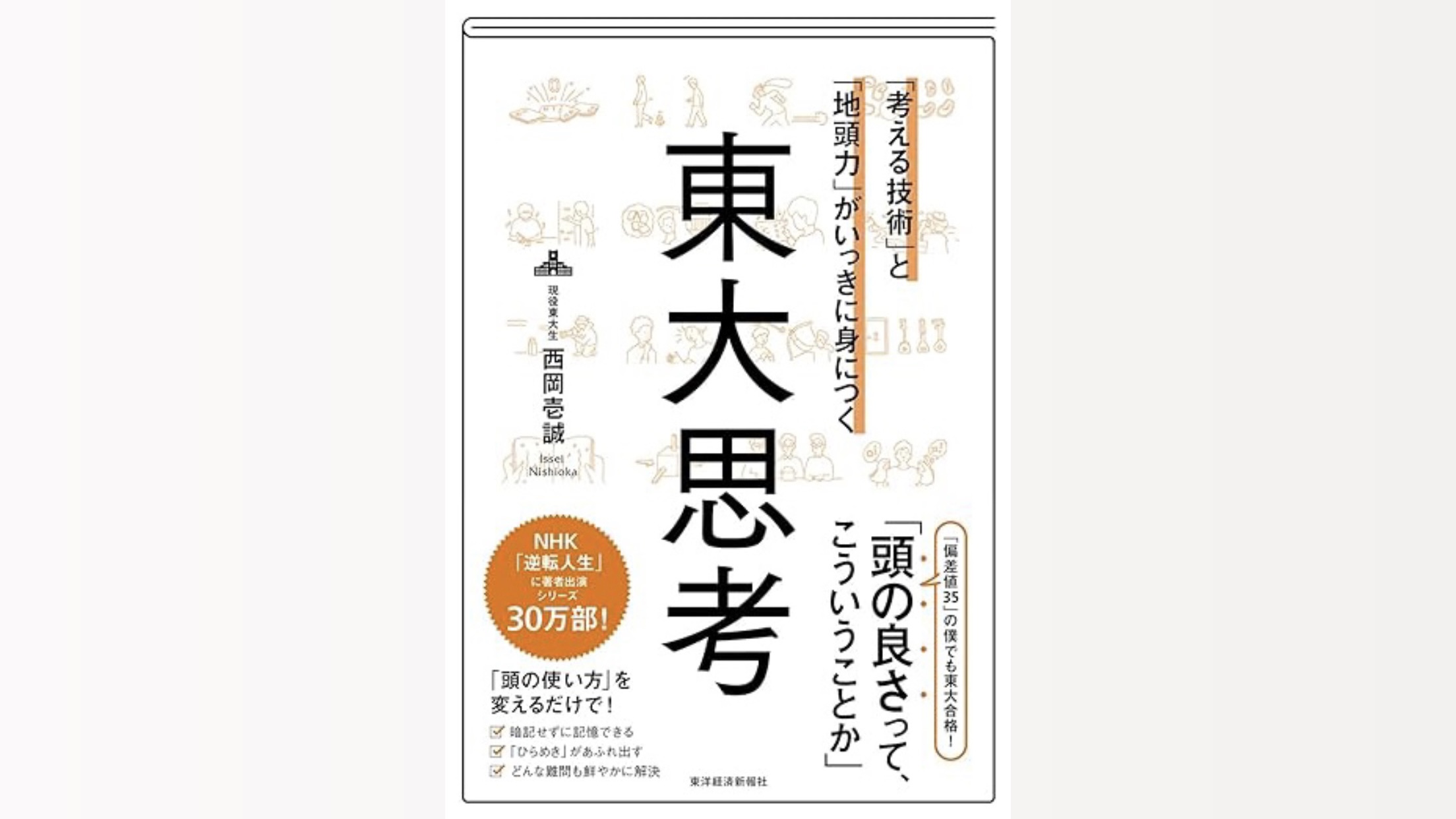

東大思考とは何か?ということについて書こうと思います。

この本はですね、よくあるよくある、本当に東大に入るためには、みたいなことを書いた本じゃなくて、

頭のいいとされている人というのは、こういう考え方をしているよね、ということを紹介しているのかなと思っています。

「頭のいい人が話す時に考えていること」という青い本はですね、

あれは他人があなたの頭の良さを決めるのではなくて、決めるのはお前ではないというところで、

人と話す時には黙ってろとか、話をよく聞けとか、そういうことを言うんですけれども、

この本はどちらかというと、どう考えているのかとか、物事をどう見ているのかとかというところにフォーカスが当たっているのかなと思っております。

東大生とはというところなんですけど、18歳から19歳の時点で、日本で一番成績が良かったとされている人たちの集団なんですけれども、

彼らは一律で受験を突破して入っているわけです。

受験というのは点数で○×が付けられていって、○が多かった人が東大生となるわけですが、

つまり偏差値が高い人が東大生なんですけれども、

これは高校の時に思い返して、僕は日本史がだいぶ得意だったんですよ。

偏差値でいうと、くだらない自慢なんですけど、84.9とか取ったことがあって、

日本史は授業以外では勉強したことがないけど一番得意だったみたいな科目だったんですね。

なんで得意だったかというと、この本に書いてあることでいうと、

結果の裏側の原因にすごく興味があったし疑問を抱いていたんですね。

なので、原因を知るから因果が通って、細かいことを覚える必要がないみたいな感じだったのかなと思っています。

とはいえ、難しい漢字とかは覚えていたんですけど、

大枠のところはなぜそれが起きたかという人間的なところも含めて、色々なことが分かっていたから日本史が得意だったのかなと思っていて、これは僕の日本史の担当がずっと言っていたことが、覚えようとするなら理解しろと言っていて、

本当にその通りだったなと思っています。

一方で、これはそうだねというのは、一個の物事に対して何個もその物事のパターンを持っているということですね。

本当に何でもいいですけど、例えばリンゴを1個見たときに、

ただのリンゴと認識する人はそれまでなんですけれども、

アップルと認識をする人もいれば、聖書ではリンゴは知恵の実で呼ばれていたこと認識をする人もいれば、

ニュートンのエピソードを認識する人もいれば、青森県を認識する人もいればという感じで、

東大生はこの数が結構多いのかなと思っています。

僕は今から東大に入りたいわけではないのであれなんですけれども、

一個仕事で使えるのかなと思ったのは、二項対立かなと思っていて、

僕は意識していることは常に自分のスタンスを決めるということを意識しているんですね。

賛成とか反対とかいろいろあるんですけど、自分はこう思っていますというのは必ず言うようにしていて、

それが合っているとか間違っているとかというのはあまり関係なくて、

自分のスタンスを出すということは基本的に相手とぶつかるということなので、その結果その思考が磨かれるので全然いいことなんですよね。

スタンスを持つということは、一個に対してagreeとかdisagreeということを言うわけですけれども、

それは大事なんですけど、一方で確証バイアス的なことも考慮する必要があって、

つまりスタンスを決めたらその逆というのはなかなか見えなくなるわけじゃないですか。

これは多分確証バイアスというんですけれども、

もし自分がagreeのスタンスだったら、逆にもしこれがdisagreeだったらと考えることで、

自分の意見がブラッシュアップされるので良いんですけれども、

これを意識してやっていくというのは、本当に結構大事なことだなと思っています。